Образовательный проект МБУК "Суражская районная межпоселенческая библиотека"

"Библиотека.Книга.Славянское братство!"

Россия и Беларусь: у нас общая история, общая судьба. Вместе наши предки растили хлеб и строили дома. У наших братских народов одни духовные ценности, одни жизненные ориентиры. Наши страны связаны множеством нитей человеческих и экономических взаимоотношений, в основе которых- историческая общность, дружба, духовное родство.

Брянскую область (Россия) и республику Беларусь связывают активное приграничное сотрудничество, тесные торгово - экономические и культурные взаимоотношения, которые с каждым годом крепнут и развиваются.

В 2022 году мы будем отмечать 50 - летие профессионального сотрудничества библиотек России и Беларуси.

Суражская районная библиотека активно включилась в работу к этой юбилейной дате. Разработан образовательный проект «Библиотека. Книга. Славянское братство», в рамках которого пройдут дни исторической памяти, месячник белорусской литературы, круглые столы, краеведческие конференции. Будут опубликованы информационные материалы по теме «Беларусь и Россия- едины!».

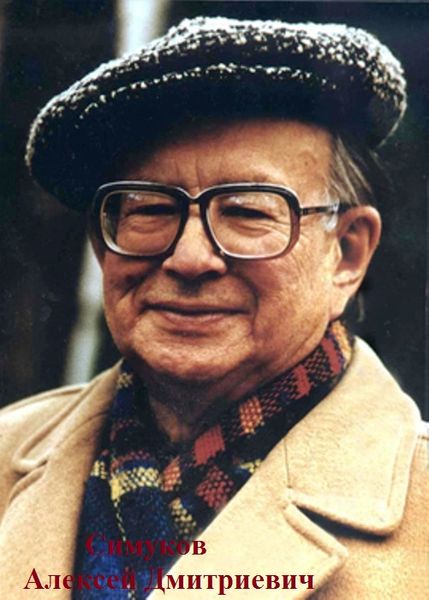

Сегодня в рамках образовательного проекта мы публикуем материал о выдающихся деятелях науки и искусства – Симукове Андрее Дмитриевиче и Симукове Алексее Дмитриевиче, жизнь которых была связана с белорусской деревней Сигеевка Могилевской области и с городом Сураж Брянской области (Россия). Большой фактографический материал: книги, статьи, фотографии об этих замечательных людях нам представил житель города Суража Симуков Василий Константинович. Дедушка Василия Константиновича, Симуков Захар Минович, и дедушка Андрея Дмитриевича и Алексея Дмитриевича, Симуков Андрей Минович были родными братьями.

Андрей (1902 г.р.) и Алексей (1904 г.р.) Симуковы родились в Санкт- Петербурге в семье служащего Министерства финансов Дмитрия Андреевича Симукова и его жены Натальи Яковлевны Симуковой (Миллер), преподавательницы гимназии. Кроме него в семье была еще и дочь Александра (1905г.р.). Спасаясь от революционных невзгод, в 1918 году родители с детьми уехали в Белоруссию на родину отца в деревню Сигеевка Могилевской губернии, где до середины 20-х годов семья занималась крестьянским трудом. Очень подробно о жизни в белорусской деревне, об учебе в г. Сураже Черниговской губернии Алексей Дмитриевич Симуков рассказал в своей книге воспоминаний «Чёртов мост, или Моя жизнь как пылинка истории». Вот как об этом пишет автор: «Деревня Сигеевка, Мошевской волости, Климовичского уезда, Могилевской губернии Белоруссии. В ней, когда мы приехали, было дворов тридцать. Половина - родня. Не знаю, как получилось, но первые жители нашей Сигеевки основали свое поселение так, что одним своим концом деревня оказалась почти вплотную притиснутой к границам соседствующей с нами Черниговской губернии. В общем, как говорится, курёнка некуда выпустить.

Земля, расположенная совсем рядом с нами, принадлежала крупной помещице Черниговской губернии, чья резиденция находилась в восьми верстах от нас в селе Душатин (ныне село Душатин Брянской области Суражского района).

Мы, трое петербургских детей, оказавшись вместе с мамой в совершенно чуждой нам обстановке, впервые стали трудиться, зарабатывая своим трудом право на жизнь. Что-то большое, значительное вошло в нас с той поры - и осталось навечно! Деревню потом мы всегда вспоминали добрым словом».

В деревне Андрей и Алексей обучились работать на земле, усердно вести домашнее хозяйство. Обучение получали в школе второй ступени города Суража Черниговской губернии (ныне г. Сураж Брянской области). Добираться до Суража приходилось 18 вёрст на лошади через село Душатин. В городе жили на квартире. В эти годы в Сураже формировалась комсомольская организация. Андрей стал её активистом. Даже на собрания ездил в соседние Клинцы.

Жизнь в стране постепенно налаживалась, и вставал вопрос — что делать дальше? Молодежи надо было учиться. Возникала стихийная тяга в города. Андрей уехал из деревни и поступил в Московский Механико - электротехнический институт им. М. Ломоносова.

В начале 1923 года, уйдя со 2-го курса Механико - электротехнического института в Москве, прошёл конкурсный отбор и был принят в экспедицию П. К. Козлова, где выполнял работу археолога, ботаника, зоолога, топографа, метеоролога, географа.

Осенью 1926 года, перед возвращением на родину из экспедиции В.П.Козлова, А.Д.Симуков принял предложение ученого секретаря Научно-исследовательского комитета Ц. Жамсарано остаться в Монголии для работы в этом учреждении. С начала 1927 года до сентября 1939 года он работал в качестве заведующего музеем, затем географическим кабинетом, а впоследствии Географическим отделением Научно-исследовательского комитета.

Свою деятельность в Монголии он разделяет на три части: работа учрежденческого характера, экспедиционные исследования и научная обработка собранных материалов.

За время работы в Географическом отделе ему удалось совершить более 10 экспедиций и множество экскурсий. Он открывал месторождения, даже неизвестную европейцам горную систему, собрал сведения о диком верблюде, гобийском медведе и цохондое (камышовый кот).

Андрей Дмитриевич Симуков умел смотреть на вещи объективно. В одном из своих писем к родным он пишет «почти открыл» горную систему, тогда как другой бы на его месте написал бы - «открыл» и поспешил бы оповестить об этом ученый мир. Но Симуков понимал, что обнаруженные им горы неведомы лишь для европейцев, а для монголов и родники, и урочища уже давно имеют свои названия.

Монголы уважали Андрея Дмитриевича, доверяли ему, везде принимали как близкого друга. Теплое и сердечное отношение со стороны местного населения давали ему недоступные другим иностранным исследователям возможности.

Недаром ему принадлежит множество сведений о различных месторождениях, о старых копях, в частности, мрамора, свинца, золота, бурого и каменного угля, о древних окаменелостях...

Деятельность А.Д.Симукова коренным образом отличается от работы его предшественников. Прежде всего, это объясняется тем, что он был не иностранным путешественником, а заведующим единственной в Монголии научной организации, занимающейся географическим исследованием Монголии.

Первая географическая карта Монгольской Народной Республики была составлена русским исследователем В.И.Лисовским. А следующей была знаменитая «зеленая карта» Андрея Дмитриевича Симукова. Трудно переоценить ее значение. Это была первая подробная и тиражированная географическая карта, благодаря которой монголы смогли ясно представить себе конфигурацию своей страны.

Другой, не менее важной для Монголии картографической работой стал его «Географический атлас МНР», который был для монголов таким же наглядным пособием, как и его настенная «зеленая карта». Этот атлас был издан на монгольском и русском языках. Монгольский вариант атласа был издан в количестве 4000 экземпляров и моментально был распродан. За этот труд Андрей Дмитриевич Симуков был награжден орденом «Алтай гадас» (Полярная звезда).

Для того времени этот атлас был фундаментальным трудом. Достаточно сказать, что в него была включены карты по физической географии, расположению Монголии в Азии, растительному покрову, почвам, численности и плотности населения, количеству членов средней семьи, кочевому скотоводству (кочевка, плотность колодцев, расположение загонов и т.д.), земледелию, охотничьему делу, транспорту, культуре и экономике отдельных аймаков и т. д.

Андрей Дмитриевич был человеком добрым, начитанным и открытым. Говорил на нескольких европейских языках. Он не имел полного высшего образования, так как приехал в Монголию еще юношей и, за его плечами были лишь гимназия и два курса технического вуза. Тем не менее, он обладал значительным багажом знаний по географии, особенно Центральной Азии.

Андрей Дмитриевич за годы работы в МНР превратился в истинного монгола. Он свято соблюдал монгольские обычаи, как заметил премьер - министр Гэндэн - говорил «как худо - нец», надевал монгольскую одежду - дээл, играл в далу (монгольская разновидность домино), монгольские шахматы, при необходимости мог на монгольский лад зарезать овцу или козла. Из страниц его трудов мы узнаем имена его сподвижников, таких, как Ф.Ф.Большаков, М.А.Симукова, В.Д.Якимов, С.Ураков, В. Балашева, А. Вагапов, В.Марчук, С.Климов, Санчжа, Цэвэн, Гомбожаб, Дамбарабчжа, Жаргал и др.

Андрей Дмитриевич был необыкновенно популярен среди монголов. У него было много монгольских друзей. Среди них были как известные люди того времени, так и простые скотоводы.

Андрей Дмитриевич страстно любил поэзию, дружил с основоположником современной монгольской литературы Д. Нацагдоржем, который часто приходил к нему, уводил его на прогулки... Может быть, замечательное стихотворение поэта «Звезда» родилось именно во время этих прогулок. То же самое можно сказать и о его поэме «Моя родина». Ведь в ее строках - вся география Монголии: «Хэнтий, Хангай, Саяны, вставшие дугой Хребты высоких гор, покрытые тайгой Мэнэн, Шарга, Номин - о как вас любим мы, Монгольские барханы и холмы...».

Имея русского друга, причем, так же как и он влюбленного в поэзию, Д. Нацагдорж, естественно, обращался к нему за помощью при переводе стихов А.С.Пушкина.

В конце 1930-х годов А.Д.Симуков собирался возвратиться на родину. Он пишет доклад о своей двенадцатилетней работе в МНР, статью об итогах работы географического отделения за 15 лет. Он на своей родине собирается опубликовать свои основные труды, поскольку они были большей частью написаны на русском языке.

Но тут грянула беда - 19 сентября 1939 года его арестовывают сотрудники особого отдела НКВД армейской группы войск, предъявляют обвинение в «шпионаже в пользу иностранного государства» и объявляют «врагом народа». Далее он был направлен спецконвоем в тюрьму в г. Улан-Уде, потом был этапирован через Новосибирск и Архангельск в Печорский лагерь в Коми АССР, где скончался 15 апреля 1942 года «от паралича сердца». В декабре 1956 года он был полностью реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

Академик Ш. Цэгмид вспоминал: «После его ареста опустело географическое отделение, собранные материалы, отчеты, рукописи неопубликованных книг, статьи и полевые дневники, разбросанные по чужим шкафам и стеллажам, были буквально на грани того, чтобы быть утерянными. Надо было их собрать и привести в порядок, создать фонд рукописей. Эту работу выполнил Э. М. Мурзаев. Впоследствии ученый – историк, академик Цэвэгжавын Пунцагноров оценил труды русского исследователя коротко и ясно: «Андрей Дмитриевич Симуков - большой и замечательный ученый. По тому, что он успел сделать за свою недолгую жизнь, я бы поставил его рядом с гигантами русской исследовательской школы - Пржевальским, Козловым, Грумм - Гржимайло, Потаниным, Обручевым. Симуков достойно продолжал их дело».

25 сентября 1990 года президент АН Монголии Н.Содном подписал постановление о создании комиссии по изучению научного наследия А.Симукова.

В 1925 году переехал в Москву и Алексей Дмитриевич Симуков, там он работал в библиотеке Института В. И. Ленина. С 1938 года по 1941 год учился в литературном институте им А.Горького. Литературную деятельность Алексей Дмитриевич начал ещё в Сураже. Первый его литературный труд был опубликован в Клинцовской малотиражке.

В 1931 году он начал публиковаться в журнале «Колхозник», основанном М.Горьким, который впоследствии дал молодому литератору рекомендацию для вступления в члены Союза писателей СССР.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Алексей Дмитриевич Симуков обратился к жанру патриотической сказки, встретившему горячий отклик многих фронтовиков. В середине 1940-х годов он также сотрудничал с Главным управлением Госцирков, написав целый ряд монологов для исполнения по циркам СССР, и с Радиокомитетом, подготовив, в частности, радиоочерк «В Московском зоопарке».

Пьесы Алексея Дмитриевича Симукова в большинстве своем веселые, жизнерадостные комедии, водевили, лирические драмы, продолжавшие добрые традиции русской сцены XIX века. В их основе лежало отображение повседневной жизни широких слоев нашего общества: это и заботы сельских жителей («Свадьба»), и проблемы заводской молодежи («Девицы-красавицы»), и раздумья выпускников школы перед выбором пути во «взрослую» жизнь («Воробьевы горы»). Он также автор пьес - сказок и для детского театра («Земля родная» (1945), «Семь волшебников» (1951) и др.), ставившихся многими театрами Москвы и широко шедших по всей стране.

Много и плодотворно работал А. Д. Симуков в области кинематографии. Он, в частности, является автором сценария первой советской киносказки «Волшебное зерно» (1941), сценариев ряда фильмов по произведениям М. Горького, В. Кина, и по своим оригинальным сценариям. Фильм «По ту сторону» (1958г., по одноименному роману В.Кина) обрел широкую известность ещё и потому, что специально для него была написана А. Пахмутовой на стихи Л. Ошанина «Песня о тревожной молодости», ставшая любимой многими поколениями.

Особое место в творчестве Алексея Дмитриевича Симукова занимает жанр мультипликации. Он автор сценариев ряда мультипликационных фильмов по мотивам древнегреческой мифологии, вошедших в «золотой фонд» отечественной мультипликации, им написан сценарий широко известного мультфильма «Летучий корабль».

Долгие годы А. Д. Симуков работал в Литературном институте им. А. М. Горького, в котором вел семинар по проблемам современной драматургии, преподавал на высших литературных курсах и выпестовал в 60-е годы многих молодых драматургов, получивших из его рук «путевку в жизнь». Одним из таких студентов, в частности, был Александр Вампилов, любимый ученик Алексея Дмитриевича Симукова, ныне признанный классик отечественной драматургии.

Большую роль сыграл А. Д. Симуков на посту руководителя общественной организацией - профессиональным комитетом московских драматургов, объединявшем в своё время около 600 литераторов различных жанров. Членами профкома были многие ныне широко известные лица (Вероника Долина, Лион Измайлов, Леонид Французов, Аркадий Инин, Виктор Мережко, Юлий Ким, Андрей Макаревич, Эдвард Радзинский, Виктория Токарева, Леонид Якубович и другие).

Творческую деятельность А.Д.Симуков сочетал, с перерывами, со служебной. Так, в 1944 - 1946 гг. он являлся старшим редактором киностудии "Союзмультфильм" и членом худсовета студии, в 1947-1950 гг. работал главным редактором сценарно-постановочного отдела Министерства кинематографии СССР. В середине 50-х был заместителем председателя Совета по драматургии театра, кино и телевидения Союза писателей СССР, членом Комиссии Президиума Союза советских писателей по приему в Союз, в 1964-1971 гг. занимал пост заместителя главного редактора Репертуарно-редакционной коллегии Управления театров Министерства культуры СССР. Он также возглавлял многочисленные семинары по драматургии для литераторов союзных республик (Прибалтика, Закавказье, Сибирь, Средняя Азия), избирался делегатом Второго Всесоюзного съезда писателей СССР (1954) и Первого учредительного съезда писателей РСФСР (1958).

В 60 – 70-е годы Симуков много и плодотворно работал в области мультипликации. Он автор сценариев ряда мультипликационных фильмов по мотивам древнегреческой мифологии, вошедших в "золотой фонд" детских программ, которые постоянно транслируются по различным каналам телевидения: "Возвращение с Олимпа" (1969) - о Геракле, "Лабиринт"(1972) - о Тезее, "Аргонавты"(1972), "Персей"(1973) и "Прометей"(1974), а также сценариев мультфильмов "Ни в бога, ни в черта" (1965), "Как один мужик двух генералов прокормил"(1965, по М.Е.Салтыкову-Щедрину), "Добрыня Никитич"(1965,), "Мастер из Кламси" (1972, по "Кола Брюньону" Р.Роллана), "Садко богатый"(1975), "Сказка дедушки Айпо" (1976) по мотивам сказок народов Севера и "Летучий корабль"(1979).

Будучи в весьма преклонном возрасте (незадолго до своего 90-летия в 1994 году), Алесей Дмитриевич обратился к жанру исторической прозы, поскольку всю свою жизнь увлекался историей и прекрасно знал её. Результатом этого стали две небольшие повести - «Записки графини Марии Матвеевой» из времен Петра I и «Повесть о Брунгильде, королеве Австразии» - из эпохи Меровингов, первой династии французских королей с конца V века н. э.

Примерно в то же время, А. Д. Симуков закончил работу над своими воспоминаниями «Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка истории», представляющими широкую картину жизни нашего общества на протяжении почти всего XX века, прошедшего на глазах писателя. Умер Алексей Дмитриевич в апреле 1995 года

Вот как отозвался на смерть А. Д. Симукова его младший сотоварищ по перу, драматург и режиссёр М. Д. Рейдель: «… Алексей Дмитриевич был истинно русским интеллигентом. Не обласканный ни одной из правительственных наград, он жил по своим нравственным законам, по законам совести, заповеданным свыше, по которым все люди на Земле - пальцы одной руки, ветви одного дерева, звезды одного небосвода. И люди, близко с ним общавшиеся, высоко ценили это, что было для него, я думаю, самой лучшей из наград».

О.Попель- зав отделом обслуживания МБУК «Суражская районная межпоселенческая библиотека».

Список литературы:

1.Симуков А.Д. Чёртов мост, или Моя жизнь как пылинка истории.-М.:Аграф,2008.-с.58

2.Цолмон, П. Сердце, отданное Монголии. Симуков Андрей Дмитриевич // Монголия сегодня.- 2011.- 29 мая.- с.28

В созвучье дружбы и культуры!

2 апреля мы отмечаем День единения народов Беларуси и России. Это не просто знаменательная дата - это подтверждение духовной и культурной близости двух братских народов, тесного политического, экономического и культурного партнерства

Сегодня в Суражской районной библиотеке состоялось открытие месячника белорусской литературы «В созвучье дружбы и культуры», который будет проходить со 2 марта по 2 апреля. В рамках месячника пользователи библиотеки могут познакомиться с выставкой литературы «Беларусь и Россия - созвучие сердец», станут участниками тематических вечеров, дней исторической памяти : «У нас единая планета, у нас единая семья», «Связанные одной судьбой» - тема Великой Отечественной войны в произведениях белорусских авторов. Пройдут акции: «Читаем книги белорусских авторов», «Поэтический мост славянской дружбы». Завершит месячник белорусской литературы конференция «Братский союз. Россия и Беларусь».

Сегодняв рамках месячника белорусской литературы и образовательного проекта «Библиотека. Книга. Славянское братство» мы представляем материал об уроженце Суражского района Иване Романовиче Гулакове, который посвятил свою жизнь служению науки в Республике Беларусь.

Иван Романович Гулаков родился в 1946 году в д. Костеничи Мглинского района (ныне Суражский район) Брянской области. Трудовая биография у Ивана Романовича началась рано. В семь лет он уже водил лошадей, пас колхозные табуны, подвозил косарям воду, обеды. В школе учился очень хорошо и после окончания семилетки продолжил обучение в Тульском индустриальном техникуме. Затем в 1963 году поступил на физический факультет Белорусского государственного университета имени В.И. Ленина, после окончания которого, в 1968 году был направлен на учёбу в аспирантуру. С 1970 года работал на кафедре ядерной физики младшим, затем старшим научным сотрудником, старшим преподавателем; с 1979 года - доцентом, затем профессором кафедры общей физики. В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1990-докторскую.

Основное направление научной деятельности И. Р. Гулакова - фотометрия предельно слабых оптических излучений на одноквантовом уровне в различных областях спектра. Им разработаны фундаментальные положения теории фотоэлектрических явлений в вакуумных и твердотельных фотоприёмниках квантовых систем, созданы структурная и статистическая модели фотоэлектрического преобразования слабых оптических излучений, предложены методики и алгоритмы измерения основных режимов и характеристик фотоприёмных устройств на основе метода счета фотонов.

Иван Романович Гулаков имеет около 200 научных публикаций, является соавтором монографий «Одноэлектронные фотоприёмники»,1979, 1986; «Метод счета фотонов в оптико-физических измерениях»,1989. Имеет многочисленные патенты на изобретения.

За достижения в научной работе И.Р. Гулаков награждён Почётной грамотой Минвуза БССР, Удостоен звания лауреата премии Ленинского комсомола Белоруссии (1989), лауреата Республиканского и областного конкурсов научно- технического творчества молодёжи, награждён дипломами ВДНХ Белоруссии и знаком «Изобретатель БССР». Он избран членом Международной Нью - Йоркской академии наук, членом – корреспондентом Белорусской инженерной академии наук.

Мы гордимся своим земляком, прославляющим Беларусь!

О.М. Попель- зав. отделом обслуживания Суражской районной библиотеки.

Материал подготовлен по статье Иван Романович Гулаков.Наши юбиляры // Электронная библиотека БГУ: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/16749/1/122.pdf

Мероприятия в рамках месячника белорусской литературы-2023 г.

02 Марта 2023

Братский союз. Россия и Беларусь

2 апреля мы отмечаем День единения народов Беларуси и России. Это не просто знаменательная дата - это подтверждение духовной и культурной близости двух братских народов, тесного политического, экономического и культурного партнерства.

В Суражской районной библиотеке состоялось открытие месячника белорусской литературы «Братский союз. Россия и Беларусь», который на протяжении многих лет проходит со 2 марта по 2 апреля .

В рамках месячника 2023 года пользователи библиотеки станут участниками тематических вечеров, дней исторической памяти, литературно- музыкальных гостиных, виртуальных экскурсий по красивейшим уголкам Республики Беларусь : «Одно сердце - две Родины», «Одна история, одна война», «Связанные одной судьбой» , «Литературная палитра Беларуси!»,«Добро пожаловать в Беларусь».

Завершит месячник белорусской литературы конференция «Беларусь и Россия: общая история, общая судьба!».

2 марта читатели районной библиотеки познакомились с выставкой литературы «Славянское братство», где представлена литература о многовековой дружбе двух стран - России и Беларуси, общих духовных ценностях, об историческом, экономическом, культурном развитии Республики Беларусь.

В этот же день для студентов промышленно - аграрного техникума, которые пришли на мероприятие вместе с библиотекарем учебного заведения Ириной Алексеевной Шедько, прошёл тематический вечер «Братский союз. Россия и Беларусь».

Вниманию участников мероприятия была представлена информация о том, что Суражский район граничит с Костюковичским и Хотимским районами Могилевской области республики Беларусь. Долгие годы наши районы связывают добрососедские отношения. У нас много точек соприкосновения - реализуются совместные проекты, проводятся общие мероприятия.

Великая Отечественная война накрепко связала российский Сураж с белорусским городом Ветка Гомельской области. В освобождении Ветки и Ветковского района принимали участие жители многих районов Брянщины, но больше других участвовали и погибли солдаты Суражского района. МБУК «Суражская районная межпоселенческая библиотека» собран большой фонд фактографических материалов о данном событии в годы Великой Отечественной войны, издан сборник документов «Склоним головы перед павшими».

В годы Великой Отечественной войны произошло еще одно событие, которое накрепко связало Суражский район Брянской области - Россия и Хотимский район республики Беларусь.

16 августа 1941 года между деревенькой Осинки Суражского района и белорусской д. Горня Хотимского района 11 воинов 112-го горно-кавалерийского полка 21 горно - кавалерийской дивизии полковника Кулиева почти на сутки смогли задержать вражеские части, дав тем самым возможность советским солдатам отступить за Ипуть. На месте гибели воинов на границе Беларуси и России стоит памятник - боевой конь с конником - кавалеристом с саблей над головой. МБУК «Суражская районная библиотека» собрала большой фактографический материал: фотографии, письма, историю подвига. Этот материал вошел в изданный библиотекой сборник документов о памятниках воинской славы Суражского района «Да будет вечной о героях память».

В профессиональных образовательных учреждениях города Суража учатся студенты из Республики Беларусь. Одной из участниц мероприятия в рамках месячника белорусской литературы в Суражской районной библиотеке стала студентка промышленно - аграрного техникума Коченкова Анастасия из города Хотимск Могилевской области Республики Беларусь, она прочитала стихотворение А. Кулешова «Облако» на белорусском языке.

В заключение мероприятия сотрудниками библиотеки было отмечено, что День единения народов Беларуси и России символизирует твердую приверженность наших стран многовековой дружбе и общим духовным ценностям. Нераздельное наследие прошлого, в котором были Великая Победа и созидательный труд нескольких поколений, обусловило судьбоносное решение вместе строить свое будущее.

Этот праздник — символ нашего духовного родства, неразрывной близости судеб, искренней дружбы, взаимной поддержки и укрепления всестороннего стратегического партнерства.

03 Марта 2023

Россия и Беларусь. Вековая дружба

Истоки дружбы России и Белоруссии корнями уходят в глубокую древность. Ещё в 14 веке был заключен первый в истории наших народов союзный договор, который привел к победе в Куликовской битве. Только объединившись, Русь смогла дать отпор иноземному врагу. Много драматических событий связывает наши народы в дальнейшем. Россия и Беларусь бок о бок боролись за мир и поддерживали друг друга. В 1812 году в борьбе с Наполеоном белорусы развернули большое партизанское движение. В годы Великой Отечественной войны русские и белорусские солдаты плечом к плечу воевали против фашистов под одним флагом, на котором было написано «За нашу Советскую Родину!».

Время не стоит на месте. Серьезные потрясения были уготованы в 1991 году. Союз Советских Социалистических Республик распался. Но дружба наших стран не закончилась. Уже в 1996 году в Москве был подписан договор об образовании Сообщества Республики Беларусь и России. И на протяжении уже 27 лет 2 апреля мы отмечаем День единения народов Республики Беларусь и России.

Библиотеки Суражского района сотрудничают с белорусскими библиотеками Хотимского района Могилёвской области.Суражская районная библиотека является побратимом Ветковской центральной районной библиотеки Гомельской области Республики Беларусь. Сотрудники делятся опытом работы, обмениваются библиографическими материалами и книгами. Со 2 марта в Суражской районной библиотеке проходит месячник белорусской литературы «Россия и Беларусь. Мы вместе навсегда!». В рамках месячника читатели могут познакомиться с выставкой литературы « Одна история – одна война». На ней представлены книги белорусских авторов : И.П. Шамякина «Возьму твою боль», «Зенит», «Сердце на ладони», где автор рассказывает о Великой Отечественной войне, о трудных послевоенных годах. Большинство произведений Ивана Петровича экранизировано.

Ещё один белорусский автор, чьи произведения представлены на выставке – Алесь Адамович. В одном из своих произведений «Сыновья уходят в бой» он описал грозные и страшные, но в то же время героические годы войны, с величайшей точностью описал, как вели борьбу с врагами обычные люди.

Также на выставке представлены фотографии и краеведческие материалы. В продолжение месячника белорусской литературы запланированы и другие интересные мероприятия. Приглашаем всех желающих посетить Суражскую районную библиотеку.

21 Марта 2023

Беларусь. Народная культура и её традиции

В рамках месячника белорусской литературы в Суражской районной библиотеке состоялось мероприятие «Беларусь. Народная культура и её традиции». На нём присутствовали учащиеся СОШ №3. Сотрудники библиотеки Попель О.М. и Зуева М.М.рассказали ребятам о суражанах, погибших в Республике Беларусь в годы Великой Отечественной войны, об их отваге и подвигах при защите белорусской земли от немецких оккупантов. Также школьники узнали о традициях и обычаях братского государства, национальных белорусских костюмах, кухне и о многих других интересных фактах. Рассказ библиотекарей сопровождался показом видеороликов о достопримечательностях городов Республики Беларусь.

В заключение мероприятия библиотекари отметили, что белорусский народ выделяется своей оригинальной самобытной культурой, корни которой уходят в глубокую древность. Белорусская культура – это часть общерусской культуры, её самобытная и полноправная ветвь.

27 Марта 2023

Белорусские сказки

В преддверии Дня единения народов России и Беларуси в сельских библиотеках Суражского района проходит месячник белорусской литературы. Беларусь - удивительно литературная страна. Со школьной скамьи мы знакомимся с творчеством Алеся Адамовича и Василя Быкова. Их произведения о войне - в золотом фонде классики. А ещё произведения Ивана Мележа, Янки Купалы, Якубы Коласа, Владимира Короткевича… Этот список можно продолжать долго.

В Калинковской сельской библиотеки – филиале МБУК «СРМБ» в рамках месячника белорусской литературы представлена выставка «В мире белорусской литературы» . Состоялся литературный час - знакомство с белорусскими сказками. Библиотекарь Выголко Н.С. обратилась к белорусскому народному творчество неслучайно. В сказках живёт душа народа, отражаются обычаи и традиции, народная мудрость. Белорусские сказки таят в себе отличительную черту - это удивительная и непоколебимая вера в светлую сторону человеческой натуры. Примером могут послужить следующие истории: «Солдат Иванка», «Музыкант-чародей», «Синяя свита навыворот шита». Нравственное, духовное целомудрие, которое прививают такие истории, является бесценным уроком, потому что влияют на всю будущую жизнь ребёнка.

Белорусский народ – трудолюбивый, и большинство сказок вращаются вокруг повседневной жизни людей и животных, их быта, труда и отдыха. Это - «Бабка-шептуха», «Муж и жена», «Неучтивый сын» и другие. Известные писатели и критики считают, что по живописности и красоте, содержащейся в повествовании, белорусские сказки не имеют себе равных в мире.

28 Марта 2023

Читаем книги белорусских писателей

Выставка литературы «Славянское братство через века» представлена к Дню единения народов России и Беларуси, который мы отмечаем 2 апреля, в Дубровской сельской библиотеке-филиале МБУК «СРМБ». Библиотекарь Гаврусева И.А. познакомила пользователей библиотеки с историей дружбы двух славянских народов, с историей подписания Договора об образовании Сообщества России и Беларуси, который положил начало возрождению традиционно крепких и глубоко уважительных отношений между нашими народами. Тесное сотрудничество позволяет двум братским народам жить одной семьёй в мире и согласии. Представленная на выставке литературы знакомит читателей с историей, культурой, традициями и обычаями Беларуси, художественными произведениями белорусских писателей.

Во Вьюковской сельской библиотеке-филиале МБУК «СРМБ» представлена выставку литературы «Читаем книги белорусских писателей», библиотекарь Азаренко Л.Ф провела обзор представленных книг. Читатели познакомились с произведениями Василя Быкова и Алеся Адамовича. Особое внимание было уделено книге известного белорусского писателя Алеся Адамовича «Хатынская повесть» - это талантливо воплощённая память войны, повесть-напоминание и повесть-предупреждение о трагических последствиях любой войны. Содержание этой книги стало основой фильма «Иди и смотри». Такие произведения не должны потеряться во времени, так как они рассказывают о героизме и борьбе простых людей, прошедших через ад войны. До сих пор тяжело верить в те ужасы, которые раскрывает перед нами Алесь Адамович. Но автор знает о них не понаслышке, ведь во время войны он был бойцом партизанского отряда.

Произведения белорусских писателей вошли в золотой фонд советской литературы, современные писатели Беларуси продолжают их литературные традиции.

Общая история. Общая судьба!

4 марта 2024

Россия и Беларусь. Многие века наши народы объединяет общая история и культура, поэтому мы очень близки и похожи. Суражская земля граничит с Беларусью, наши народы связаны не только территориально, историческими событиями, но и духовной общностью.

Сегодня сотрудники библиотеки в отделении дневного пребывания и реабилитации государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания Суражского района» для членов клубов «Вдохновение», «Интересных встреч» Совета ветеранов Суражского района, музея «Суражичи» провели информационно - праздничную программу «Общая история. Общая судьба» в рамках открытия месячника белорусской литературы.

Мероприятие проходило накануне Международного женского дня 8- е марта, поэтому звучали поздравления и музыкальные подарки милым женщинам.

Открыла мероприятие глава Суражского района И. А. Шпакова. В своём выступлении она отметила, что во все времена женщина была и остается символом красоты и доброты, тепла и чуткости, милосердия и справедливости. Современная женщина успевает всё: воспитывать детей и создавать домашний уют, работать, делать блестящую карьеру и заниматься общественной деятельностью. Она пожелала присутствующим женщинам счастья, успехов, благополучия, немеркнущей красоты, как можно больше доброты и улыбок.

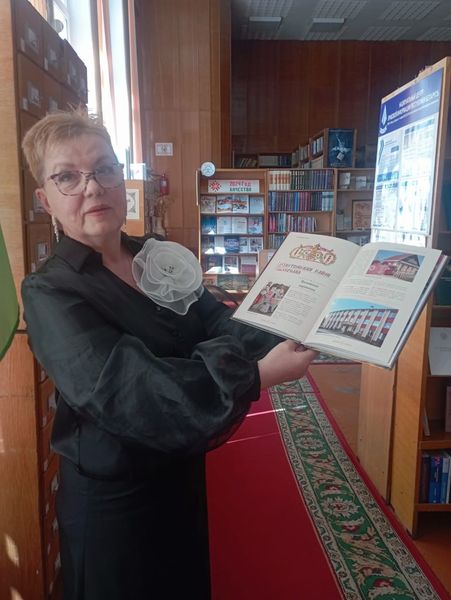

Заведующая отделом обслуживания Суражской районной библиотеки О.М. Попель представила презентацию литературы «Литературная палитра Беларуси». Вниманию слушателей были представлены художественные произведения белорусских авторов И. Шамякина, А. Адамовича, В. Быкова, где главными героями являются женщины.

Никого из присутствующих не оставил равнодушным роман И.П. Шамякина «Глубокое течение», в котором показан широкий, всенародный размах партизанского движения в Белоруссии. Главной героиней романа является хрупкая девушка Татьяна Маевская, которая спасла еврейского ребёнка, выдав его за своего. И это в то время, когда на оккупированной немецко - фашистскими захватчиками территории за укрывательство евреев грозил расстрел.

В заключение все присутствующие совершили виртуальную экскурсию «Достопримечательности Беларуси», посетив города: Минск, Гомель, Ветку, Чечерск.

Презентация книги Алеся Адамовича «Хатынская повесть»

12 марта 2024

В рамках Месячника белорусской литературы, который проходит со 2 марта по 2 апреля в МБУК «Суражская районная межпоселенческая библиотека» во Вьюковской сельской библиотеке-филиале МБУК «СРМБ» для ребят состоялась презентация одной книги – книги Алеся Адамовича «Хатынская повесть». Это книга известного белорусского, советского писателя Алеся Адамовича о белорусских партизанах, воевавших против фашистов во время Великой Отечественной войны, о трагедии белорусских сожженных деревень, о зверствах нацистов.

Алесь Адамович видел войну, точнее, участвовал – с 1943 года был сначала связным, потом бойцом партизанского отряда имени Кирова. В то время ему было 15 лет, хотя по документам значилось меньше. Это мать подправила год в свидетельстве о рождении, чтобы подростка не угнали в Германию.

В 1971 году журнал «Дружба народов» опубликовал «Хатынскую повесть» Алеся Адамовича. Повесть рассказывает о партизанских отрядах и фашистских карателях. Тема эта – основная в творчестве Адамовича, ведь сам он попал в это пекло и чудом прошёл через него. Хотя произведение имело положительные отзывы, сам писатель переживал: «Выявил, поднял, показал одну только крупицу правды, каплю с того, что увидел, понял, а бездонный океан народной, огненной, хатынской памяти остался там же, неслышимый, невидимый миру».

Прошло двадцать пять лет после окончания Великой Отечественной войны, а перед мысленным взором героя произведения – бывшего партизана – встают картины жестоких, кровопролитных боёв с гитлеровцами, страшной трагедии Хатыни – белорусской деревни, сожжённой оккупантами. В книге собраны рассказы чудом уцелевших жителей белорусских «хатыней», ставших жертвами фашистского геноцида.

Ребята узнали, что эта повесть положена в основу сценария фильма Элема Климова «Иди и смотри», снятого в 1985 году

В конце мероприятия ребята минутой молчания почтили память погибших жителей белорусских деревень.

Литературная палитра республики Беларусь!

15 марта 2024

В Суражской районной библиотеке продолжается месячник белорусской литературы «Общая история. Общая судьба», посвященный Дню единения народов Беларуси и России, который ежегодно отмечается 2 апреля.

Многие века наши народы объединяет общая история и культура, поэтому мы очень близки и похожи. Наши народы связаны не только территориально, историческими событиями, но и духовной общностью.

В наше сложное время, разобщающее страны и народы, нам всем необходимо научиться слушать и слышать друг друга, искать в истории стран-соседей не то, что отделяет и отдаляет нас, а то, что объединяет: героическое прошлое, общие беды и победы, герои и великие свершения. А зеркальное отражение истории любой страны - это культура и, в первую очередь, литература.

Беларусь – удивительно литературная страна. Со школьной скамьи мы знакомимся с творчеством Алеся Адамовича и Василия Быкова. Их произведения о войне – в золотом фонде классики. А еще произведения Ивана Мележа, Якубы Коласа, Владимира Короткевича

Сегодня мы хотим познакомить вас, дорогие читатели, с жизнью и творчеством белорусских писателей Ивана Петровича Шамякина и Ивана Павловича Мележа.

Иван Петрович Шамякин

Иван Петрович Шамякин – гордость Беларуси, известный писатель, проживший жизнь успешного человека. Он выходец из бедной крестьянской семьи - родился 30 января 1921 года. Его деревня Корма (Гомельская губерния) располагалась на границе государств: Беларуси, Украины и России. Красота родного края и знание трех языков, которые мальчик слышал с самого детства, способствовали развитию литературного таланта будущего писателя.

Первые стихотворные строки Иван начал писать во время учебы в Гомельском техникуме строительных материалов. Также в этот период принимал участие в заседаниях литературного объединения в городской газете. В 1940 году, после окончания учебы, женился. Его избранницей стала Мария Филатовна, с которой писатель был знаком с пятого класса. Счастливый брак продлился 58 лет. Своей супруге, покинувшей этот мир раньше него, Иван Петрович посвятил произведение «Неповторимая весна» и «Славься, Мария».

После женитьбы Иван Шамякин устроился работать на кирпичный завод техником-технологом, затем был призван в армию, откуда направлен на службу в Мурманск. Там война и застала молодого человека.

В военные годы Иван Шамякин был командиром орудийного расчета, принимал участие в боях под Мурманском, который нещадно бомбили вражеские самолеты. Среди солдат молодой белорус отличался веселым нравом; он был интересным рассказчиком, которого с удовольствием слушали бойцы. В 1941 году написал и опубликовал свой первый рассказ «У снежнай пустыні» (на белорусском языке), посвященной боям с немецко-фашистскими захватчиками на Севере, где воевал в начале войны. Печатный дебют произошел в военный период в газете «Часовой севера». Далее на фронтовом пути была Польша, затем Германия. Великую Победу Иван Шамякин встретил на Одере.

После войны Иван вернулся в родные края – деревню Прокоповку Тереховского района - и устроился преподавателем языка и литературы в среднюю школу. В этот же период заочно поступил в педагогический институт города Гомеля. В 1946 году на страницах журнала «Полымя» свет увидела повесть «Помста», рассказывающая о гуманизме русских солдат. Биография писателя Ивана Шамякина тесно связана с его литературной деятельностью. Высоко был оценен читателями первый роман – «Глубокое течение», поднимающий тему партизанской борьбы в военные годы. Наилучшие человеческие качества, преданность своему делу и чувство высокого гражданского долга собраны в образе главного героя произведения – комиссара Лесницкого. Этот роман в 1951 году удостоился Государственной премии СССР.

Далее были опубликованы «Криница» и «В добрый час», повествующие о колхозной жизни в тяжелый период восстановления разрушенного безжалостной войной народного хозяйства.

В каждом произведении Шамякина, даже если повествование идет о современной жизни, присутствуют события прошедшей войны, о которой автор не может молчать. Так, целиком посвящен войне цикл книг, во многом автобиографичный и объединенный названием «Тревожное счастье». В него вошли пять повестей: «Мост», «Огонь и снег», «Неповторимая весна», «В поисках встречи», «Ночные зарницы».

Теме воинского долга, борьбе белорусских партизан, героизму в военные годы посвящены романы «Возьму твою боль», «Снежные зимы», «Сердце на ладони».

Итоги более чем 60-летнего творческого труда И. П. Шамякина весьма внушительны: вышло в свет 130 книг, объемом в 500 печатных листов и общим тиражом свыше 25 миллионов экземпляров. Лучшими из них автор считает романы "Глубокое течение", "Криницы", "Сердце на ладони", "Снежные зимы", "Атланты и кариатиды", "Возьму твою боль", "Петроград - Брест", "Зенит", "Злая звезда" и "Великая княгиня".

Заслуги Ивана Шамякина отмечены многими государственными наградами. В 1972 году он получил звание народного писателя БССР. Ему было присвоено звание Герой Социалистического Труда. Он награжден белорусским орденом Отечества III степени, орденами Ленина, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Отечественной войны II степени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", медалью Франциска Скорины.

Иван Шамякин является лауреатом Государственной премии СССР, Литературной премии имени Я.Коласа, Государственной премии БССР имени Я.Коласа, Литературной премии Министерства обороны СССР, Государственной премии БССР в области театрального искусства и кинематографии, радио и телевидение, премии Союзного государства Беларуси и России.

Умер Иван Петрович Шамякин в 2004 году.

Иван Павлович Мележ

Иван Павлович Мележ — белорусский советский прозаик, драматург, публицист. Родился Иван Мележ 8 февраля 1921 г. в д. Глинище Гомельской области в крестьянской семье. Труд на сельских нивах, в райкоме комсомола, учёба в Московском институте истории, философии и литературы были началом его жизненного, общественного формирования и возмужания. В 1938 году с отличием окончил школу в Хойниках и в 1939 году поступил в Московский институт истории, философии и литературы, но уже на первом курсе был призван в армию. Летом 1940 года принимал участие в освобождении Бессарабии и Буковины. С первых дней Великой Отечественной войны, как солдат-артиллерист, Иван Мележ участвовал в боях с фашистами. Воевал под Николаевом, Лазовой, Ростовом-на-Дону, в 1941 году был ранен. В 1942 окончил курсы политработников и был отправлен в 51-ю стрелковую дивизию сотрудником газеты. После повторного ранения Мележ был направлен в Белорусский Государственный Университет в качестве преподавателя военной подготовки. В 1944 году вместе с БГУ переехал в Минск. В 1945 году Иван Мележ заочно закончил филологический факультет БГУ, поступил в аспирантуру. Одновременно с учёбой работал в редакции журнала «Полымя». После окончания аспирантуры работал в БГУ старшим преподавателем белорусской литературы. С 1966 года секретарь, а в 1971—1974 гг. заместитель председателя правления СП БССР. Депутат Верховного Совета БССР (1967—1976). Печатался с 1930 года. Первые рассказы написал в тбилисском госпитале. Является автором романа «Минское направление» (о Великой Отечественной войне и послевоенном периоде), сборников прозы «В горах дожди», «Что он за человек». Пробовал себя в драматургии, чаще других ставилась пьеса «Пока вы молоды». Центральное место в творчестве Ивана Мележа занимает трилогия «Полесская хроника» («Люди на болоте», «Дыхание грозы», «Метель, декабрь»), действие которой происходит в родных для писателя местах. В ней описана жизнь полесской деревни 20 — 30-х годов — трудности перехода к социализму, коллективизация, раскулачивание. С большим талантом показан как исторический фон, так и отношения героев трилогии. По первоначальному замыслу в «Полесскую хронику» должны были войти еще два романа, однако смерть писателя не дала осуществиться этим планам. В творчестве Мележа сочетались острая наблюдательность художника и глубокая мысль исследователя народной жизни. Его книги насыщены яркими народными характерами-типами, им присущи эпический размах, социальная масштабность, суровый драматизм жизни, психологическая правда. Книги Мележа вобрали в себя богатейшие языковые сокровища народа. Художник широкого творческого диапазона Иван Мележ внёс значительный вклад в развитие белорусского театра. Его пьесы «Пока вы молоды» и «Дни нашего рождения» завоевали заслуженный успех у зрителя. По произведениям И. Мележа поставлены спектакли, сняты художественные фильмы. Мележ — автор литературно-критических статей, очерков, публицистических выступлений. 9 августа 1976 Иван Малеж умер от сердечного приступа. Похоронен на Восточном кладбище Минска.

Роман "Люди на болоте" Ивана Мележа - одна из вершин белорусской литературы, образец послевоенных произведений. Во многом лирический роман рассказывает о жителях глухой деревни Курени, которая отрезана от внешнего мира непроходимыми полесскими болотами. Иван Мележ с этнографической точностью показал быт белорусского населения на примере повседневной жизни жителей деревушки. В романе показаны национальные традиции, предания, игры с песнями, рождественские гадания полешуков. Автор на примере главных героев книги описал судьбу и драму жизни белорусского народа.

"Люди на болоте" - это одно из немногих белорусских произведений, которые вышли на экран телевидения как многосерийный фильм.

Первым увидел у молодого автора задатки таланта и благословил его на литературную деятельность Кузьма Черный. Он высоко ценил ранние произведения Ивана Мележа, особенно рассказ «В метель», давший название первому сборнику рассказов начинающего прозаика, вышедшему в 1946 году. В сборник вошли произведения, написанные в 1942-45 годах и посвященные событиям войны. Публикуемый роман остался незавершенным, но сохранились черновые наброски, отдельные главы, которые также вошли в данную книгу. В основе содержания романа — великая эпопея коллективизации. Автор сосредоточивает внимание на воссоздании мыслей, настроений, психологических состояний участников этих важнейших событий.

Общая история. Общая судьба.

22 марта 2024 год

Народы России и Белоруссии связывают прочные узы славянских традиций, значительная общность культуры и духовности.

2 апреля 1996 года президент России Б. Ельцин и президент Белоруссии А. Лукашенко подписали важный исторический документ — Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Год спустя, этим же днём был датирован Договор «О Союзе Беларуси и России». В настоящее время 2 апреля официально является Днем единения народов Беларуси и России.

В Суражской районной библиотеке продолжается месячник белорусской литературы «Общая история. Общая судьба», в рамках которого для учащихся средней школы №1 прошла литературно - музыкальная гостиная «Связанные одной судьбой». Сотрудники библиотеки О.М. Попель, Н.А. Стасевич представили презентацию литературы «Страницы белорусской прозы», «Быт, обычаи и традиции белорусского народа», где рассказали ребятам о произведениях И. Шамякина «Глубокое течение», А. Адамовича «Хатынская повесть», «Каратели». Большой интерес у участников мероприятия вызвали книги, которые познакомили с историей белорусского костюма, традиционной народной вышивкой, народными обрядами и промыслами.

Виртуальная экскурсия «Знакомьтесь, Республика Беларусь» заочно познакомила ребят с экономикой, культурой и достопримечательностями Беларуси.

В заключение мероприятия все собравшиеся активно обсуждали книги, представленные на выставке литературы «Россия и Беларусь- общая история, общая судьба». Большой интерес вызвала белорусская книга памяти Ветковского района «Памяць».

Две страны. Одна судьба.

26 марта 2024 год

2 апреля - День единения народов России и Беларуси - праздник, посвящённый созданию Союзного государства России и Беларуси, который отмечается ежегодно. Традиционно в преддверии этой даты в сельских библиотеках Суражского района проходит месячник белорусской литературы. Договор о дружбе и сотрудничестве был подписан в 1996 году, с тех пор дружеские отношения государств продолжаются и только крепнут год от года. Этот Договор обеспечил гражданам обоих государств равные права в получении образования, здравоохранения, трудоустройства и т.д.

В Душатинской сельской библиотеке-филиале МБУК «СРМБ» оформлена книжная выставка «Россия и Беларусь. Мы вместе навсегда!». Библиотекарь Шамова Татьяна Анатольевна познакомила с творческой биографией известных белорусских поэтов и прозаиков: Янки Купала, Василя Быкова, Алеся Адамовича. Присутствующие узнали интересные факты из биографии писателей и познакомились с их произведениями. Татьяна Анатольевна предложила желающим взять понравившиеся книги для домашнего прочтения, чтобы впоследствии обсудить прочитанное, поделиться своими впечатлениями. Полюбившие книги белорусских авторов будут радовать наших читателей всегда, ведь у нас общая история, общие нравственные ценности.

Т.А. Шамова, библиотекарь Душатинской сельской библиотеки-филиала МБУК «СРБ»

Онлайн-обзор книги ко Дню единения народов России и Белоруссии.

29 марта 2024 год

Ежегодно 2 апреля в Российской Федерации и Республике Беларусь отмечается общий праздник - День Единения народов России и Белоруссии. Суражская районная библиотека активно участвует в укреплении добрососедских отношений, объединяя знания, опыт в интересах успешного сотрудничества и на благо наших стран.

Со 2 марта по 2 апреля проходит месячник белорусской литературы «Общая история. Общая судьба».

Литература, по сути, являются одной из опор дружбы наших народов. В библиотечном фонде есть научные издания, творческие проекты, которые сближениют наши народы и укрепляют связь.

Суражская районная библиотека приглашает читателей ближе познакомиться с историей республики Беларусь и творчеством наших соседей.

Представим вашему вниманию полноцветный фотоальбом «Гомельщина уникальная», который вышел в свет на трех языках: белорусском, русском и английском. (Гомельщина уникальная: фотоальбом. – Гомель : Редакция газеты «Гомельская Правда», 2015.- 207с.).

Альбом издан при поддержке областного исполнительного комитета. Более чем на 200 страницах размещена текстовая и визуальная информация, которая отражает во всем многообразии уникальный уголок Беларуси – Гомельщину.

По словам авторов, в альбоме собраны лучшие фотографии последних лет, каждая из них подчеркивает неповторимость и самобытность края.

В первую очередь Гомельская область - это крупнейший индустриальный регион страны, где развиты такие отрасли, как машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, химическая промышленность. В то же время это центр белорусского Полесья с его природной жемчужиной - рекой Припять, вековыми дубравами, звонкими сосновыми борами, заливными лугами и многокилометровыми болотами - легкими Европы.

Это край легенд и исторических событий, ратной и трудовой славы. Как никакой другой области Беларуси, Гомельщины коснулось черное крыло чернобыльской катастрофы, но она выстояла и успешно развивается.

Гомельская земля взрастила много видных государственных и общественных деятелей, талантливых инженеров, писателей, художников, музыкантов, спортсменов, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю. Здесь мощно бьется пульс научной, исследовательской, образовательной и творческой мысли.

Гомельская область, являясь южными воротами республики, всегда радушно встречает гостей. Поэтому сердечно приглашаем прийти к нам в читальный зал и раскрыть этот альбом, чтобы насладиться уникальным уголком Беларуси, имя которому, - Гомельщина.

Пусть традиции дружбы, сотрудничества, братства, добрососедских отношений сохраняются и приумножаются.

Приходите. Читайте.

Крепнут узы дружбы и сотрудничества!

Народы России и Беларуси объединяют общая история и судьба, культурные и духовные ценности. Великая Отечественная война накрепко связала российский город Сураж Брянской области с белорусским городом Ветка Гомельской области. Осенью 1943 года в тяжелых кровопролитных боях за освобождение Ветковской земли погибли более пяти тысяч брянцев из юго-западных районов, почти тысяча из них - суражане. Очень много братских могил, бесконечные ряды погибших… По ним можно проследить, из какой деревни, каких районов Брянской области похоронены здесь солдаты. Агеенко, Ашитко, Матвеенко , Товпеко, Чудопал… Сколько их совсем юных, безусых парней осталось лежать на высоком берегу полноводного Сожа .

В августе 2003 года по инициативе жителей Суражского района, которую поддержали жители Ветковского района, из брёвен брянского леса была установлена часовня «Спаса на крови» в селе Хальч Ветковского района Гомельской области республики Беларусь.

Суражская районная библиотека Брянской области является побратимом Ветковской центральной районной библиотеки Гомельской области Беларуси. Сотрудники библиотек делятся опытом работы, обмениваются библиографической продукцией, книгами.

Основными формами взаимодействия наших библиотек становятся такие направления библиотечной работы, как патриотическое воспитание молодёжи, экологическое просвещение, популяризация литературы по краеведению, в том числе литературы белорусских авторов.

Суражской районной библиотекой собран большой фонд фактографических материалов о данном событии в годы Великой Отечественной войны, издан сборник документов «Склоним головы перед павшими» о суражанах, погибших в годы Великой Отечественной войны под городом Ветка Гомельской области Республики Беларусь.

13 июня 2024 года начальник отдела культуры и молодёжной политики администрации Суражского района И.М. Чудопалова и директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Суражская районная межпоселенческая библиотека» Р.М. Николаенко посетили Ветковскую центральную районную библиотеку Гомельской области Беларуси. В ходе встречи коллеги обменялись опытом работы в библиотечно - информационной сфере и в различных направлениях культурной деятельности, обсудили возможность участия в совместных программах и проектах, направленных на развитие культурного, информационного, образовательного потенциала библиотек, обменялись библиографической продукцией.

Затем посетили воинские захоронения суражан, погибших при освобождении Ветковского района Гомельской области от фашистских захватчиков.

Директор Суражской районной библиотеки Р.М. Николаенко с большим трепетом и чувством гордости возложила цветы к братской могиле в д. Хальч Ветковского района, где захоронен ее дедушка Дмитрий Васильевич Матвеенко, который погиб, форсируя реку Сож. Раиса Михайловна Николаеко рассказала присутствующим, что оборона противника на реке Сож была подготовлена немецко - фашистскими захватчиками заранее, была густо усажена пулеметными точками, большим количеством артиллерии, минометов, реактивных установок. С обрывистых западных берегов отлично просматривались все подступы. На вершинах высот и обрывов тянулись сплошные траншеи с сетью замаскированных пулеметных ячеек. Вот в таких тяжелых условиях приходилось советским бойцам освобождать ветковскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Воды быстрой реки в те ноябрьские дни 1943 года были окрашены кровью советских солдат в малиновый цвет.

На мероприятии присутствовал председатель Хальчанского сельского Совета, которого представители Суражского района тепло поблагодарили за бережное и трепетное отношение к памяти о погибших в боях с немецко - фашистскими захватчиками воинов .

В заключение встречи было принято решение о дальнейшем сотрудничестве и более частых встречах.